当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

不是马克思主义者的马克思主义者

德勒兹是资本主义全球化和民主国家的最强烈的反对者之一。他的批判不仅反对新自由主义的入侵,而且指责一切形式的政治组织,无论该组织的目的是绝对主义、极权主义、普适民主,还是无政府主义。虽然德勒兹认为政治贯穿他的所有作品,但是,他从未在哪部作品中一目了然地展现他的政治思想。不同于1950-1960年代的大部分法国知识分子,德勒兹从未加入共产党。可是,在他的晚年,他尝试写作一本关于「马克思之伟大」(grandeur of Marx)的作品。

这样的矛盾——它让德勒兹成了「不是马克思主义者的马克思主义者」——表明了德勒兹的政治取向的独特性。1977年6月5日,在一群激进知识分子联署的文章中,德勒兹表达了对激进左派某些行动的支持,但是,他谴责意大利左派在1970年代中期的恐怖行动,以及当局对意大利左派的镇压(Deleuze 1977)。如果我们考虑到德勒兹对马克思主义的批判,那么,这种立场就不再是矛盾的。德勒兹认为,对于权利受到主流思想压制的人们,不一定要用「喧闹的革命」或「伟大的事变」来解放他们。伟大的革命往往蜕变成惨剧:英国革命导致了克伦威尔的狂热战争,法国革命导致了大恐怖,俄国革命导致了古拉格,美国革命导致了经济全球化,等等。德勒兹指责这些伟大的解放运动,它们往往导致更加糟糕的权力体系。

如果说德勒兹想要从革命的循环中创造一条「逃逸线」,这不是因为他拒绝斗争。恰恰相反,德勒兹的哲学可以视为「战争机器」所引发的一连串斗争。那么,德勒兹提倡哪种革命时刻?德勒兹所支持的那种左派反叛,是能够宣扬独立于pouvoir的puissance的那种反叛。二者的区分,等于拉丁语中potestas和potentia的区分。Potestas,是对个体施加控制的一种方式,而potentia是以各种方式被影响的一种欲望。德勒兹式的对国家的反叛,不是为了把理想的权力转交到被支配者的手中,而是为了让政治争论投入(尚未存在的)民族国家和民众的创造过程中。

我们的欲望被抹平为消费的嗜好,是因为我们服从于制约我们民主的新自由主义体制。德勒兹认为,这种消费市场商品的嗜好,是人类创造的最有辱身份的事物,是最无耻和顽固的退步。这种做人的耻辱,是德勒兹政治思想背后的一大动力。他在《哲学与权力的谈判》中说,做人的耻辱是「是哲学最强有力的动机之一,这使得哲学变为一种政治哲学」(Deleuze 1995:172)。正如我们将看到的,艺术是德勒兹对抗这种耻辱的特殊盟友。德勒兹不仅利用哲学(斯宾诺莎、尼采)、各种抵抗运动(精神疾病、游牧民、巴勒斯坦)来发展他的政治思想,而且利用作家和导演来发展他的政治思想。德勒兹把卡夫卡、斯特劳布、佩罗、戈达尔放在最成功地思考当代政治弊病之人的行列。换句话说,民主本身是对potentia的中立化。而真正的左派反叛是通过艺术展开的。

资本主义与精神分裂

在《反俄狄浦斯》中,德勒兹和加塔利同时攻击了精神分析和资本主义。他们批评精神分析没有考虑欲望在社会领域中的贯注。精神分析的「家庭叙事」或「家庭主义」,一直把个人问题同父母的有害影响联系起来,从而把俄狄浦斯三角的欲望导向更低层面的个人问题。在欲望和谵妄的能量一开始就来自社会领域的情况下,这种个人角度的欲望观不再适用。德勒兹认为,早在我们对父母产生欲望之前,我们就对群体性表述行为(collectivearrangements of enunciation)的建构产生了欲望:「谵妄历史的和世界的,绝不是家庭的。人们对中国人、德国人、贞德和蒙古大帝、雅利安人和犹太人、金钱、权力和生产,对所有这些发出谵妄,但根本不对爸爸妈妈发出谵妄。」(Deleuze 1995:23)德勒兹和加塔利承认资本主义的优点,它有利于社会的经济价值,有利于表达社会领域的欲望。但是,他们也指责资本主义管理货币和物质欲望的洪流的暴政组织。当然,欲望流动于资本主义体制中:存款和取款,贷款和还贷,投资,生产和销售,等等。可是,货币的洪流始终集中在对更多价值的欲望之上。

精神分析法忽视了欲望的社会性,而新自由主义将资本作为欲望贯注的唯一手段。乍看起来,这两种批判似乎是无关的。但是,德勒兹和加塔利指责的是二者对欲望的同一种误解。事实上,在压制欲望的普遍历史上,精神分析和资本主义都起到了典型的作用。精神分析和资本主义是半斤八两,因为它们是传输欲望的耻辱的(shameful)和既定的(predefined)手段。精神分析的治疗要求病人坦白既定的俄狄浦斯情结,而资本主义把欲望「提前导向」利润和消费。除此之外,我们明确看到,对个人价值的捍卫,既存在于资本主义对个人事务的推崇之中,又存在于弗洛伊德的俄狄浦斯情结的亲密性之中。资本主义产生各种俄狄浦斯情结,这些情结反过来滋养了资本主义。正因为如此,我们不能只提其中一个因素对欲望的压制,而不提另一个因素对欲望的压制。

那么,我们如何反抗这种压制?这是《反俄狄浦斯》的核心问题之一。他们的答案是:为了解放欲望/潜能,我们必须找出精神分析和资本主义黑暗的公分母。弗洛伊德和新自由主义所掩盖的这个公分母,就是精神分裂。事实上,精神分裂者被排除在资本主义体系外。这种做法同样反映了精神分析的局限。精神分裂者无法在市场经济中找到一席之地,而且拥有精神分析理论所不了解的无意识。换句话说,作为一种概念人物(conceptual persona),精神分裂的思想在商业上是无利可图的,而且它的谵妄超出了精神分析治疗的范围。精神分裂者完全符合德勒兹和瓜塔里想要的不合时宜的人物角色,以便发展出一种作为政治思想的欲望运作理论。

许多解读把精神分裂的欲望——资本主义和精神分析所中立化的欲望——视为一种临床现实,从而变得毫无意义。假如我们认为欲望的精神分裂化不是某种医学状态,而是一个过程,那么,我们就可以避免这个错误。德勒兹在《德勒兹字母表》中提醒读者,他从未鼓励生产「阴影人」(shadow men)。

德勒兹和加塔利感兴趣的是,精神分裂者以何种方式体验欲望的强度和潜能?如同一台机器,欲望的这种精神分裂运作可能在任何时刻失败和崩溃。机器式的欲望深知,欲望是不连续的(欲望不按照某种既定的组织形式来流动)。由于它的跳跃和意外的断裂,它是分离性的(disjunctive)。因此,机器式的欲望是不遵守任何既定意义(俄狄浦斯情结,利润最大化)的规则的一种活生生的力量。这样一种欲望,涉及一种绝对的解域化,摆脱了结构化和反生产性的压制。而这种压制,恰恰是精神分析和资本主义对欲望的再现的特点。但是,还存在一个危险:国家建立之后对欲望的再结域化(把potentia转化为potestas)。

与国家做斗争

德勒兹对资本主义和民主国家的指责,是对马克思和尼采的反国家观点的延伸。从马克思主义角度看,国家必须废除,因为国家只服务于束缚无产阶级的资产阶级(Marx 1970:85)。尼采之所以与民主体制决裂,是因为它的腐朽的平等主义理想,以及它妨碍超人创造新的价值体系。根据《反俄狄浦斯》提出的普遍历史,由主权者主导的国家已是明日黄花。我们根本不需要废除这种类型的国家,因为它已经走向终结。资本主义时代已经让位于由君主般的人物角色所主导的暴政体制。普遍性不再由一个最高首长来代表。市场及其规则主导着普遍性(Deleuze 1995:172)。但是,对国家的欲望并未完全消失在新自由主义体制中。这种欲望只是采取了新的形式,导致了比主权国家更糟糕的事物。这种可怕的事物,就是暴政的民主化(democratization of a despotism)。这种暴政的规范由市场制定。过去的暴政的单一暴君,现在成了许许多多暴政的企业。在这种现象中,德勒兹和加塔利看到了人们对原国家(Urstaat)的欲望的复活:

解码的洪流在暗中撞击着国家。它们淹没了暴君,但同时以出乎意料的方式带回了暴君。它们让暴君民主化,寡头化,碎片化,君主化,内部化,精神化。留在我们视野中的,只有一个潜在的原国家。(Deleuze 1983:222) 我们必须与每一个原国家做斗争,包括最新的全球化、民主化的原国家:

新法西斯主义并不是战争的政治和经济。它完全同意安全,同意维护像战争一样恐怖的「和平」。在我们的街道上,在我们的邻里之间,在我们地方的剧院里,所有的小恐惧被和谐地组织起来,所有的小焦虑都被利用来塑造我们的微观的法西斯主义,我们被动员起来去阻止每一件小事,提防所有可疑的面孔,所有不和谐的声音。(Deleuze2007:138) 在《千高原》中,这种斗争的话语变得更加具体和激烈。德勒兹扩展了《反俄狄浦斯》对资本主义和精神分析的批判,用「国家」概念来涵盖围绕某个人物角色的所有组织形式。因此,胡塞尔成了现象学的国家领导人,弗洛伊德成了精神分析的国家领导人,等等。一旦某个不可动摇的结构建立了,那么,它就会定居下来(sedentarization),就会划定一个疆域。于是,国家机器就出现了。德勒兹和加塔利不仅与具体的资本主义机器做斗争,而且发展了一种真实、有效的斗争模式,能够对抗那些阻碍vital potentia的运动的等级化组织形式。

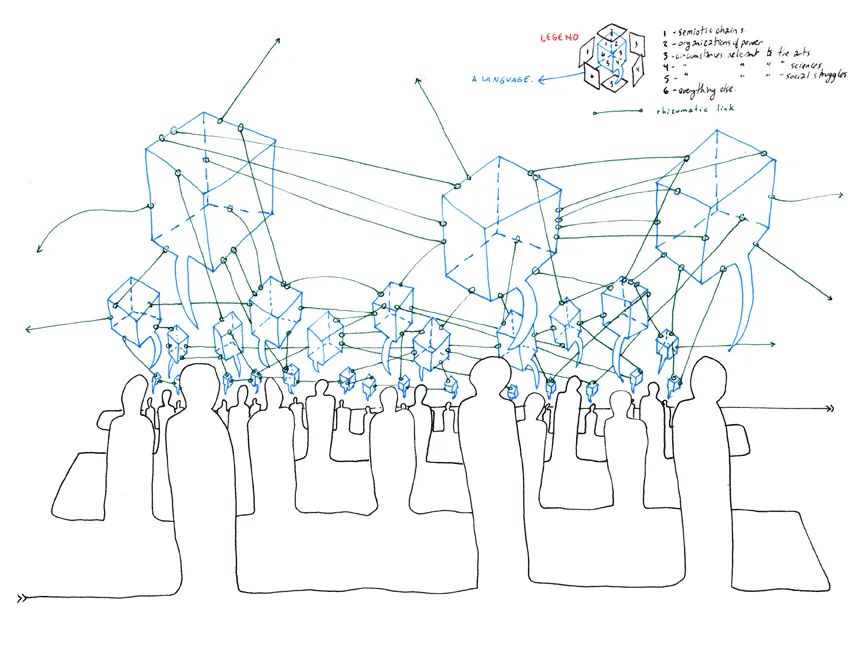

《千高原》插图 / 图源:Marc Ngui

《千高原》与国家的斗争,提供了一整套概念的枝枝蔓蔓。德勒兹区分了两种类型的空间:平滑空间和层化空间。这两种空间的对立,是德勒兹对空间的研究的一个部分。德勒兹对空间的研究,批评了黑格尔、海德格尔、诠释学对时间和历史的膨胀。针对这一点,德勒兹同意尼采的《不合时宜的沉思》。他认为,「游牧民族的败落是如此的彻底,以至于历史与国家的胜利融为一体」(Deleuze 1987:394)。事实上,历史更愿意描述制定法律之人的胜利,而不是在阴影中斗争之人。「反抗者」——「游牧民」——生活在没有疆界的平滑空间。另一方面,国家对疆域进行层化和分割,不是为了施加外部界限,而是为了统治内部的运动,更好地控制它们。国家官员和游牧民之间一直冲突不断。前者想要控制移民,而后者遵循无国家的本能。

国家的一个根本任务,就是使它所统治的空间层化,或将平滑空间用作一种共通的手段,来为一个层化空间服务。不仅要征服游牧运动,而且还要控制移民运动,或在一整个「外部」之上,在弥漫于整个世界之中的所有的洪流之上建立起一个合乎理法的区域。(Deleuze 1987:385) 游牧民必须与捕获和定居的国家机器做斗争。他们必须创造战争机器,作为对抗结域化的工具。战争机器对游牧民的作用,就像层化国家对暴君的作用。游牧民具有群居的本能。那么,游牧民群体是什么样的?我们知道,它是反抗者的群体。但是,随着新自由主义意识形态所向披靡,无国家游牧民群体还能躲到哪里?德里达的答案是:这个群体是缺席的(missing)。甚至可以说,它是最缺席的。

缺席的民众

德勒兹经常谈到「尚未存在的民众」这一主题。这是一种希望,还是一种声明?是一种乌托邦式的梦想,还是一种预言?德勒兹没有发明「缺席的民众」这一观念。意识到民众的缺席的人们,都来自艺术界:诗人马拉美、画家克利、戏剧家卡尔梅洛·贝内、电影导演。不过,德勒兹对缺席的民众的分析,首先来自卡夫卡。卡夫卡既是勤勤恳恳的办公室职员,又是身处捷克、德国、意第绪文化十字路口的梦想家。卡夫卡是20世纪最具有政治意识的作家之一。一些分析家甚至认为,布拉格之春的起因之一(Deleuze1986:96),是1960年代两场让卡夫卡摆脱社会主义解读的会议。

德勒兹利用卡夫卡1911年12月25日的日记,来解释「缺席的民众」:

即使有些事情有时会被冷静地看待,我们仍然看不见把它们和其他相似的事物连接起来的疆界。我们倒是很快看见了将其与政治隔开的疆界,我们甚至努力在它到达那里之前就发现它,而且看见这条疆界到处都在收缩……在伟大的文学的下端运行,并形成并非为整个建筑所不可或缺的地下室的那种东西,在这里却成了万众注目之物。在那里只引起少数人短暂关注的东西,在这里恰恰对每个人都攸关生死。(Deleuze 1986:17) 在卡夫卡看来,文学——它把握了无国家的,从而超越了个人的表述——是实行政治的最可靠方式。这种文学不再是个人的做派,而是群体的作品。它表现了「群体性表述行为」 (Deleuze 1986:18)。卡夫卡认为,缺席民众的文学,是少数派文学。因此,「群体性表述行为」不是商谈的结果。虽然超越了私人领域,但是,它没有倒退回公共领域。公共领域的问题,不仅是它排除了某些群体,而且是它否认或忽视解域化力量的前语言实验阶段。德勒兹不认为,我们应该发展某种模式,从而更好地「涵盖」社会不平等,发展符合公共利益的包容性结构。公共领域是一个被支配的领域。而所谓的公共「反空间」,也必须面对同样的缺陷。无论是公共还是反公共,理性的话语都试图超越内在性(法律、秩序、规范、宪制,等等),都试图破坏解域化力量的内在性实验。「群体性表述行为」避免了私人领域的利己主义和公共领域的超越性。它为(注定不会构成民族国家的)游牧民族而发声。

卡夫卡 / 图源:Wikimedia

卡夫卡在政治和文学之间建立的联系,是「缺席的民众」的首要动力。他们必须发明一种少数派语言(minor language),来反抗主流语言。为了对付这场革命,主流语言制定了秩序,为疆域划定边界,扼杀当今的所有反抗能力。今天,民主体制扮演着主流语言的角色。我们必须反抗这种带着普遍性的自负的民主宣称:

我们缺少对于当今的反抗。概念的创造活动本身呼唤一种未来的形式,呼唤新的土地和尚未存在的民众。艺术和哲学在这一点上不谋而合,建立起创造活动的关联项,即目前所缺少的土地和民众……民主国家是多数派当政,然而从本质上说,渐变永远是从多数里游离出来的。(Deleuze 1994:108) 以一种实用主义的方式,卡夫卡用一种没有任何支配欲望的文学,体现了反抗的观念。卡夫卡没有呼唤由革命者组成的民众,来打倒20世纪初的庞大的社会机器和邪恶机器:资本主义的美国、官僚主义的俄国、纳粹主义的德国。如果说卡夫卡没有用根本破坏性的口吻来描述当时的现实,这是因为他不相信所谓「新的开端」。在他的短篇小说和长篇小说中,他不认同任何政党,而且也没有基于某种意识形态的革命欲望。这恰恰是卡夫卡的承诺的力量。他很了解当时出现的各种政治趋势,而且预见到了每种政治趋势的极权面向。他指责20世纪的伟大意识形态发明的压迫性,希望更好地倾听「缺席的民众」的声音。这个群体的伟大,恰恰在于它无法参与大众政治。仿佛唯一有价值的政治,就来自被排除的边缘群体。在这个群体中,真正的解放——力量的解放——成为可能。

同本雅明和阿多诺一样,德勒兹认为「对于当今的反抗」缺乏一种创造力,认为我们需要把艺术政治化。德勒兹既赞赏艺术家把艺术与政治结合起来,又主张艺术与政治保持一定距离:

艺术或哲学所呼唤的种族不会自命血液纯正,而一定是受压制的、混血的、地位低下的、无政府主义的、游牧型的、无可救药的此等的种族。(Deleuze1994:109) 因此,德勒兹赞赏巴勒斯坦这个无领土的民众,就毫不奇怪了(Deleuze 1998)。同样的,德勒兹谴责「人权」这一意识形态,也毫不奇怪。他认为,人权最终保护了西方企业家的权利,而不考虑独特的创造力:「权利既拯救不了人类,也拯救不了在民主国家里重建领土的哲学。人权无法让我们为资本主义祝福……就拥有权利的人的内在的存在方式而言,人权没有告诉我们任何东西。」少数派语言,就是为了赋予这些例外情况权利。

当现代电影具有政治性的时候,电影同样能够表现一个由反抗者组成的「缺席的民众」。20世纪上半叶的电影和现代电影的主要差异,就是政治性质。爱森斯坦的电影表现的是革命高潮中的民众。游行、政变、政治暴动、挟持总统,等等。这些行动是爱森斯坦的革命电影的核心。最初的美国电影——格里菲斯的作品,西部片——同样表现了新社会的创建。这些电影,截然不同于二战后民众缺席的电影。斯特劳布、戈达尔、佩罗不再表现行动中的民众。与此相反,他们描绘的是鼓励的个体。对这些个体来说,政治与私人的界限模糊了。他们不再群体性地展开行动。他们在没有群体意识的情况下,个体性地展开实验。现代政治电影不再表现行动中的革命,而是表现(基于身份认同的、同质的)民族国家的不可能性。

在德勒兹看来,「伟大的政治」——借用尼采的说法——只发生在独体(singularities)处于创造过程中的这一刻。在这个语境下,政治欲望持续存在。相反,革命、对新制度的追求会导致暴政国家。创造民众的欲望与建立国家的危险之间的冲突,就是德勒兹的政治思想提出的最大挑战:

我们都很清楚,今天的革命问题正在与寻找局部斗争的统一体,同时,不要陷入政党或国家机构的独裁和官僚组织之中。(Deleuze 2004:260) 德勒兹的政治思想中,不存在绝对解放的梦想。同哲学一样,政治是一个没有最终目的的创造过程。德勒兹在阅读福柯的过程中指出,权力机器不断地变化形态,以此实现同样的压制企图。18世纪的主权机器,变成了19世纪的规训机器,以及刑罚、体制、医院的压制。这一连串行使权力的手段,变成了「控制社会」(societies of control)。今天,人成了时刻被监视的主体:债主监视他,时刻知道他的债务状况。老板监视他,通过员工培训课程来保证公司盈利。营销机构监视他,从而制造新的消费需求。除此之外,人类基因组解码给保险公司带来了新机会。各种小屏幕上,播放着根据消费习惯制作的交互式广告。面对这些不断的控制,德勒兹提出的「民众」不断地反抗着这些新状况(它们既是耻辱的,又是愤慨的来源)。当政治性艺术为「尚未存在的民众」创造了新的语言,它既见证了这种反抗,又描绘出摆脱多数派思维的生活方式的可能性。不同于流血革命和建立国家,德勒兹的政治性艺术——可能产生「少数派意识的普遍人物形象」的艺术——从来没有把流血作为生存的代价。

那么,媒体上的反对派属于这种少数派意识吗?在德勒兹看来,各种活动人士、全球经济的反抗者(人权观察、国际特赦组织等)不构成真正的少数派,因为他们的存在由他们与多数派标准的关系所决定。德勒兹认为,少数派是一种「事态」(état de fait),是一种「少数派生成」(devenir minoritaire)。不同于现成的、可见的少数派,少数派生成是一个不断变动的过程。媒体通过把北方和南方、第三世界和富裕国家、恐怖分子和民主人士对立起来,简化了社会斗争的现实。而德勒兹认为,我们每个人都拥有一个南方、一个第三世界。当然,这一点是无法察觉的,它躲避了摄像机,躲避了对少数派事态的讨论。

德勒兹的无党派的激进主义(militantism without party affiliation),不仅对立于权力国家的训练,而且维持了他相对于激进的反抗的独立性。这种「国家逃兵」的人物形象,自由地表现了非支配性的力量,而且反对一切控制欲望。在当今的世界上,无论是暴力反抗既定秩序,还是与当权者同流合污,都是无法令人信服的。微观政治学(micropolitics)的行动者的存在风格,诞生于混乱(mayhem)之中。他们所开展的行动,不符合已知的计划和承诺。因此,德勒兹的立场既是苛刻的,又是原创性的。在这个国际峰会和抗议游行与日俱增的时代,我们需要德勒兹的立场。那些处于安全地带的党派所开展的行动,无法说服人们重新定义民主。德勒兹不是寻求某种方式,把「缺席的民众」统一到demos的力量中。与此相反,他想知道,领导者和反抗者(少数派事态)有没有准备好把对权力的欲望变成对新的力量(imminent strength)的欲望。

从德勒兹的角度看,政治决断和媒体的反抗,是代议制体系的囚徒。在代议制中,常规剧本是意料之中的:一些人想强加法律,另一些人联合起来抗议既定秩序。情感体(affective bodies)摆脱既定的价值,摆脱既定的组织形式,从而发挥欲望的潜能,建立一个独立于权力体系的情感流变体(continuum of affective variations)。这样一来,情感体就实现了完全的表现能力。因此,德勒兹的激进主义,让一般性的政治理论转向了伦理学(特定生活方式的实验)。它重构了团结,让少数派生成对抗现存政党(民主派、有组织的反抗、无政府主义)的力量。

我们很容易认为,德勒兹的政治学与目前政党的现实无关。事实上,许多文本让我们觉得,德勒兹认为政治现实仅仅是一件艺术品。它处于不断的塑造过程中,而且它让群体性存在得以升华,从而更好地让创造者说话和行动。但是,把德勒兹的政治学美学化,掩盖了一个更深层、更本真的动机。德勒兹反抗一切帝国,不鼓励有组织的行动主义,厌恶个体的「自我中心的」自由,厌恶普世法律的社会。这种立场,是不是赞同一种差异群体?布朗肖认为共同体是「非相互的」,南希认为共同体由「迥异的独体」构成,阿甘本认为共同体由「没有既定身份的独体」构成。那么,德勒兹的游牧民呢?德勒兹想说的,似乎不是生活在一个尊重所有差异的共同体中。他把自己和「由差异统一起来的共同体」这一新的意识形态区分开来。他认为,例外的事物(exceptional beings)比终极宽容(ultimate tolerance)更有价值。这些独体在许多方面是犬儒的,他们不寻求认识真理(知识),也不寻求支配(权力),完全摆脱了那种融合异质部分、重塑统一性的浪漫梦想:

我们生活在部分对象、砖状物、剩余物的时代。我们不再相信这些虚假的碎片,它们像古代雕塑的石块一样等待着被完善、黏补,从而构成一个的确与起源的统一性一样的统一性。我们不再相信一种原初的总体性,也不相信一个目的的总体性。我们不再相信枯燥乏味的进化辩证法的灰暗构图,这种构图企图安抚石块,因为它使石块的边缘呈现圆弧形。(Deleuze 1983:42) 我们很容易对德勒兹所说的「碎片的民众」进行否定性的定义:这个民众是非民主的,超越善与恶,不遵循绝对律令,没有建制企图,不服从既定法律,无视共识、常识、公共利益、美德、交往理性、公平讨论。那么,人们只遵循「为自己服务」的法则吗?并不是。「缺席的民众」同样能够在彼此之间形成联系:

甚至不是一个拼图,因为拼图的每一片在互相调整后仍能构成一个整体。不如说是一堵由可活动的、没有用水泥固定的石块砌成的墙其中的每个元素都有独立的价值,但这价值又是通过与其他元素的关系体现的。(Deleuze 1997:86) 「尚未存在的民众」的不合时宜(untimely)之处在于,构成和维持深层关系的是独体,而不一定是同时代人(contemporaries)。这些独体出现在不同的时代,出现在相隔甚远的土地上,召集了一场场虚拟的会议。在这些会议上,没有既定的规范和普遍的价值体系。德勒兹的政治学在本质上是不合时宜的。因此,面对法西斯主义、斯大林主义、美利坚主义这些邪恶势力,卡夫卡这个犹太帝国和日耳曼帝国的逃兵,找到了一条逃逸线(Deleuze 1986:86)。斯特劳布和于伊耶提出一种自制的电影书写(homemadecinematographic writing),服务于那些被市场经济遗忘的民众。或许,我们中的某些人也能产生独立于全球秩序、恐怖组织的某种潜能。这种不可计量的群体,这种没有用水泥固定的墙,就是「缺席的民众」的可能模样。这个民众——或许很幸运地——永远处于尚未形成的状态。/

本篇文章来源于微信公众号: Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://statistics.scieok.cn/post/2592.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

德勒兹的政治哲学是怎样的? / 翻译

32338 人参与 2021年12月06日 15:03 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley