当前位置:首页 » 深国交哲学社 - 第8页

深国交哲学讲座与人文沙龙4月10日线上进行【Think哲学社 x 人文周】

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 22986次

HumanitiesWeek 人文周六哲学4.10日-4.11一-4.12二历史4.13三-4.14四-4.15五-4.16HumanitiesWeekFollow-upActivities: 4月10日-4月13日一整周人文周的活动或是紧张刺激,或是令人收获满满。人文周Ambassador与THINK哲学社进行合作,即将在人文周的follow-upactivity中举办两场人文学术活动,欢迎大家踊跃参加并havefun! Saturday4.10|Philosophy OnlineLecturefromguestspeaker线上哲学讲座GuestSpeaker:ZhejunYufromtheFudan

无架构的暴政——为什么女性解放运动仍需要组织架构? / 翻译

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 27929次

图注:女性举着「姐妹力量」的标语游行,一群男性工人在左边观看©MichaelOchsArchives/GettyImages(拍摄于 1975年左右)译者注(节选):本文是1970年代美国激进女性主义思想家、作家与运动者JoFreeman传颂已久的力作。文章的时代背景大致是60年代运动中的一些女性受够了运动团体内的男性中心权威,在实践上自行成立了分离的女性团体、在思想上发展了基进女性主义的思维。这些团体多半采「无架构」的组织原则:没有领导人、没有发言人,会议只有协调人、没有主席,共识决议(consensus)、人人平等。一些基进女性主义者在思想上把这种「无架构」组织方式赞许为亲力实践地颠覆男性霸权的权力关系,之后在此基础上发展了旗帜鲜明的无政府女性主义(

什么是「自然化知识论」?/ 翻译

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 27952次

自学西方哲学史,推荐这10本入门书

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 41014次

1《哲学的故事》威尔·杜兰特《哲学的故事》是普利策奖和自由勋章获得者,美国哲学家威尔·杜兰特的经典力作。自问世以来,经久畅销不衰。用讲故事的方法,介绍了有史以来的主要哲学家的生平及其观点。这些故事本身奇巧而有趣,加上作者娓娓动听的叙述,使它变成了一部极富魅力的人文经典。让读者在最短的时间内、用最有趣的方法读懂漫长的哲学发展和艰深的哲学精髓。2《你的第一本哲学书》托马斯·内格尔《你的第一本哲学书》在美国与罗素的《西方哲学史》齐名,是哲学入门的必读书目,已被译成二十种语言出版。在这本小书中,当代西方哲学界的领军人物内格尔用生动的语言,高超的分析技巧,以及深刻而冷静的洞察力向我们充分展现了哲学思考的真正旨趣。他告诉我们如何知道外部世界的存在;如何知道他人心灵的存在;如何判断行为的对与错;如何面对死

“女权文书”成Top 20“金钥匙”?你连伪女权都辨认不出,别做梦了!

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 26377次

Papi酱生子“冠夫姓”被骂上热搜;教育部发文鼓励培养学生“阳刚之气”引发一片哗然;李诞Ubras代言词“让女性‘躺赢’职场”被投诉到删稿道歉;2020年,性别主义话题在网上掀起了一波又一波舆论热潮。棕榈君也在近期收到了一条私信:“我看到越来越多同学把女权(又称女性主义)、LGBT写进文书,有些收获了MIT、芝加哥大学的录取。是不是‘平权话题’真的更容易收获高校青睐?”棕榈君在整理近年高校录取案例时,也找到了一些在文书中表达女性主义观点,并顺利进入名校的“范例”:M同学 麻省理工学院M同学热爱CS专业,她从9年级开始自学编程,却遭到家人阻拦。受到女权文化激励,她不仅坚持CS学习,还成立了“Girlswhocode”社团,鼓励更多女孩子摆脱性别刻板印象,选择自己热爱的行业。H同学

「阳刚之气」为什么是一个话语陷阱?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 24508次

作者 /歌川编辑 /晖洁,思晨排版 / 亦源,星原「真正的阳刚之气」:一个话语陷阱最近教育部对一份名为《关于防止男性青少年女性化》的政协提案的答复,让「阳刚之气」一词成为大家讨论的热点,进而形成一场关于性别议题的交锋对阵。这场交锋,围绕着「阳刚之气与美德的关系」进行展开。一些人着力于否定所谓的「阳刚之气」。它未必是美德,也可能只是男性/雄性气质(Masculinity)的粗暴表现:譬如性情暴戾、举止鄙陋。相反,也有人试着界定「真正的阳刚之气」。他们认为「阳刚之气」意味着勇于担责、恪守礼义,并且说「女性也可以拥有这些美德,美德是不分男女的」——其中,最典型的观点,是央视新闻的评论:「阳刚之气不只是男性化」。简而言之,这些讨论主张:「阳刚之气」或男

她想 | 给予我们启发的当代女性哲学家

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 29287次

编案什么样的学术制度有利于女性哲学家的成长?假设有一个社会,虽然允许女人接受哲学教育,但绝大多数哲学工作者都是男性,并且他们都相信女人普遍不适合搞哲学,写的哲学论文不值一读(虽然偶有例外,但那是男性化的女人)。又假设在这个社会里,哲学期刊都不是匿名评审,编辑和审稿人都知道作者的身份。因此,每次有女性作者投稿,几乎都会被拒稿(除了那些会“跑关系”的人)。久而久之,女人便失去了进行哲学创作的热情。在这种制度下,一个女人成为著名哲学家的概率极小极小。要改变这个状态,必须实行匿名评审制度——编辑和审稿人都不知道论文作者的身份,只根据论文本身的质量去评判。英美哲学界这几十年出了许多优秀的女哲学家,严格的匿名评审制度起了很大作用。她想|给予我们启发的当代女性哲学家文/ 王昕桐提起哲学,你

什么是物理主义?如何对其下定义?/哲普

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 56132次

我们应当以什么方式反对「商业代孕」:法理,伦理与现实

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 24003次

引言近日,郑爽代孕及疑似弃养的话题引发了广泛的公众讨论。其实在这之前,我国法学界、生命伦理学界就围绕这一问题争论不休。除了克隆和人体器官买卖,没有哪一个问题像商业代孕一样引发了如此激烈和持久的争议。 「代孕」以商业的形式出现意味着怀孕与分娩作为一种「商品」在市场上流通,更意味着一种原本要求亲密关系的身体行为被市场变成模式化的合同或者契约内容,它必然要面临更多关注和质疑。尤其是2013年「北京最大商业代孕机构被查案」曝光,香港福臣集团被查之后,更多人开始关注商业代孕这一「隐秘角落」。搜索「代孕机构哪家好」一类关键词,就会出现大量相关广告。但若非本就关注这一领域或有相关需求,大多数人往往仍觉得代孕机构是遥远而隐秘的存在。而「郑爽事件」彻底引爆这一议题后,更多相关的研究才得到了广泛关注。

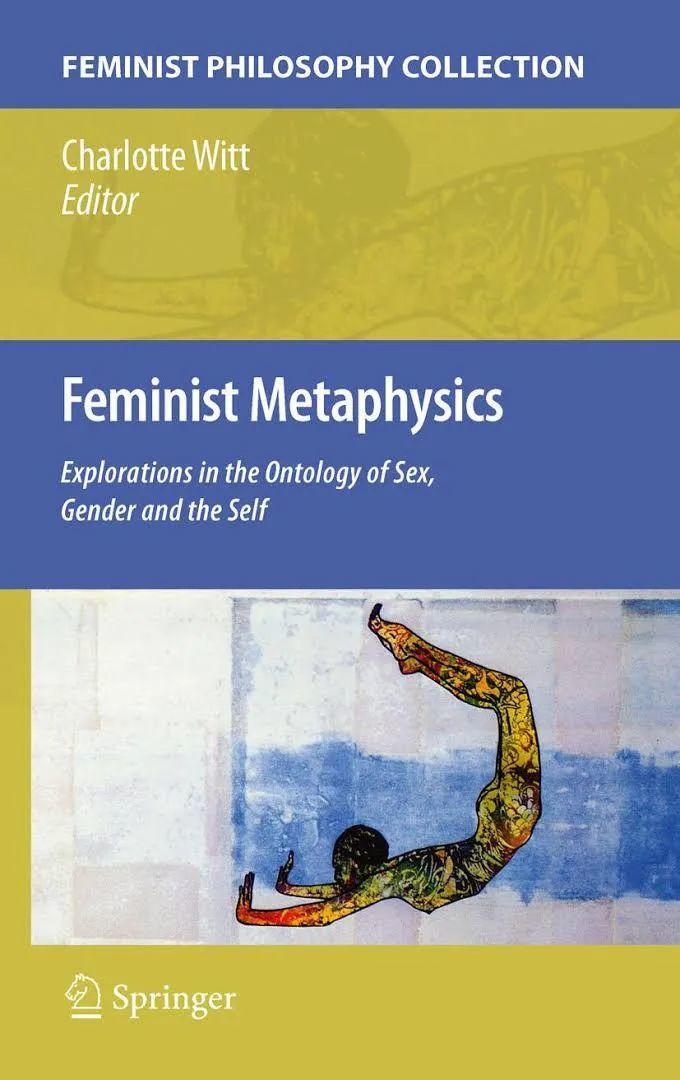

性和性别的形而上学 / 翻译 --朱迪斯·巴特勒 & 西蒙·德·波伏瓦

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 33055次

摘要:在这一章中,我作出了对朱迪斯·巴特勒(JudithButler)关于性和性别的形而上学的诠释并将其与性和性别在英语世界长期以来被接受的观点一同置于本体论景观(ontologicallandscape)中,这些观点的灵感来自于西蒙·德·波伏瓦(SimonedeBeauvoir)的著作。随后,我对巴特勒的观点提出了批评,并接着提出一个关于性和性别的独创性解释(account),根据这个解释,两者都是建构的——或者说授予的(conferred),如我所言——尽管是以不同的方式且受制于不同的约束条件。导论坚持认为我们生活所依据的、塑造我们生活的范畴(categories)是社会建构的在某些学术圈里和在流行话语中已经成为司空见惯的事(commonplace)。无论性

晚期阿尔都塞: 相遇的唯物主义,抑或虚无的哲学?/ 翻译

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 32147次

摘要:「晚期阿尔都塞」,尤其是在他死后出版的「相遇唯物主义的潜流」,通常被认为是和他较早著作的一种「断裂」。晚期的著作被解读为对「决定论」的拒绝,而这种决定论被认为是诸如《保卫马克思》与《读资本论》这样的文本的特征所在。与此相反,本文试图展示一种「相遇的唯物主义」在早期的文本中已经在起作用了,而晚期著作中新的东西是对一种本源哲学的回归,对一种保证一切存在的事物都将会消逝的源初虚空的回归。因此,在晚期的阿尔都塞中存在着一种尚未经思索的弥赛亚主义,而对这一点需要加以分析。(本文仅代表作者观点,不代表译者及哲学社立场)翻译 / revmira校对 / CC排版 / 御空 「我听见这话,却不明白,就说,我主阿,这些事的结局是怎样

从哲学角度去分析 离婚冷静期为什么令人恐惧?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 86122次

作者 / 圈圈,星原,翠花,CC编辑 / Zxx,晖洁排版 /y²摘要:对离婚冷静期的恐惧并不是一个突兀、孤立产生的现象。这种恐惧糅合了对家暴的恐惧、对离婚自由/婚姻自由丧失的担忧;而其根源是对离婚冷静期展现出的国家导向的恐惧。一方面,这种导向具有人们难以抵抗的强制效力;另外一方面则可能带来传统父权制家庭模式的再次兴起。这会加剧而非解决现有的婚姻和家庭中的紧张关系。总之,作为法律制度的离婚冷静期只是一个象征,人们恐惧的不是它本身,而是它背后的结构性的威胁。引论《中华人民共和国民法典》于前天起正式施行,这意味着其中第一千零七十七条所规定的「离婚冷静期」已经落地。它赋予了离婚任何一方自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内可以向婚姻登记机关

从哲学角度看:我们对教育「内卷」的认同是如何形成的?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 45917次

近段时间,「内卷」成为了社会上的热点词汇,针对它的讨论延及各个领域,本文将专注于教育领域内的「内卷」。这包括高考、大学保研、留学扩展至中学、小学和课外辅导机构的激烈而同质化的竞争,还包括对于重复性「学习」的高时间投入与学习内容及成果与就业和个人成长的脱节等现象。尽管社会舆论不乏对此类现象的口诛笔伐,但不可否认的是,这些现象依然存在,甚至愈演愈烈。似乎,除了遁入李子柒式的桃花源想象、或如同丧文化那样对于自身失败者身份进行不断言说,人们事实上并不能想象一种可能的超越内卷的生活方式,参与内卷依然被看做一种尽管无奈但绝对理性的选择。直观上内卷是一种需要每一个人「自主参与」才能造就的社会现象,其本身却不断在「良好」地运行着,这一事实说明人们仍旧认同内卷的机制或生活方式。(这里仅做简单的陈述,下文将进一

帮助贫困的人是道德义务吗?对后果主义论断的质疑与回应

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 33810次

作者 / 百无一用编辑 / 星原、遗枫笛排版 / HengzhiYang注:本文原是一篇讲稿,由于微信排版原因,不方便做详细注释,但我在文中已经明确地说明某种观点出自哪位学者还是我自己,我所转述的其他学者的观点皆出自我在文章末尾列出的参考文献。如果造成不便,在此表示歉意!近日,Philosophia哲学社的几名社员发起并参与了对于云南大坪乡留守儿童的支教项目:「山里的卡夫卡」。在这项义事进行的过程中,有一位社员的家长却指责:与其管这种远在天边的事不如想想怎么帮助身边人,不要天天想那些你掌控不了的事。一般意义上反驳这位家长是简单的:我帮助云南的留守儿童和我帮助身边人不冲突,而且我自己有权利选择帮不帮助云南的留守儿童。但是这也让我进

恩格斯为什么成了“田园女权”?| 恩格斯诞辰200周年

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 23724次

今天是弗里德里希·恩格斯诞辰200周年纪念日。上一次他的名字在社交媒体上被热议,是一位博主在微博上贴出了恩格斯关于女性大量参与公共事务才能实现男女平等的观点,随后,恩格斯的这番言论被一位男性博主讥讽为“田园女权”。争议微博截图作为一名男性,恩格斯和女权有关吗?有关。他的《家庭、私有制与国家的起源》是女权主义者常常引用的著作,他认为,必须消灭资本主义生产方式和财产关系,女性解放才会实现。这一观点得到了后世学者的批判和补充。随着相关理论不断完善,今天的人们愈发清晰地认识到,实际上,女性处于资本主义和父权制的双重桎梏之中。那么,为什么写下马克思主义女权主义经典作品的恩格斯,会被今人与“田园女权”这一名词联系起来?《微博女权的前世今生:从“政治正确”到“商业正确”》一文作者李思磐看到,“田园女权”一

当人人都在谈“内卷”时,社会学却可以培养这两方面的人文素养

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 21352次

近年来,社会学渐渐成为一门显学,“固化”“内卷”“下沉”等术语也“破圈”成为网络流行语,用来形容我们日常中遭遇到的具体处境。不论是解释纷繁复杂的社会现象,还是理解自身的种种遭遇,社会学的思维方式都可以为当代人提供一种看待问题的视角。严飞一直是十分活跃的社会学学者。早年,他就在媒体上写作了大量的文章试图以深入浅出的方式分享自己对不同议题的看法。后来,他辗转不同的国家和地区深造和工作,写作了大量具有影响力的文章和书籍,尤其是他对香港的书写,让很多人看到了这座城市的另外一面。在他看来:“在工具理性和功利主义支配下的今天,可以说,社会学既是帮助我们认识世界、思考问题的分析工具,它又是我们分析某些问题时的出发点。”他还说:“对于今天的社会现象,我们不应该仅仅只是看见、听见,也不是简单地感受到,而是你

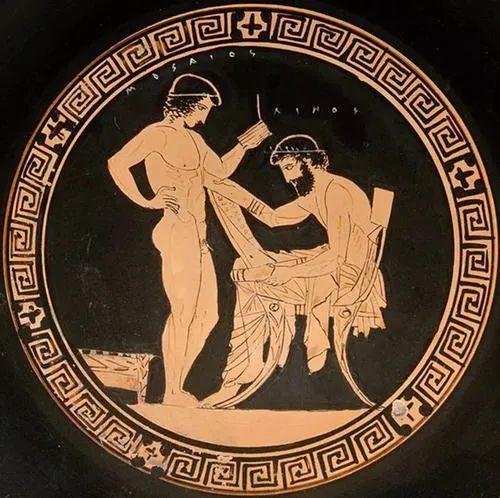

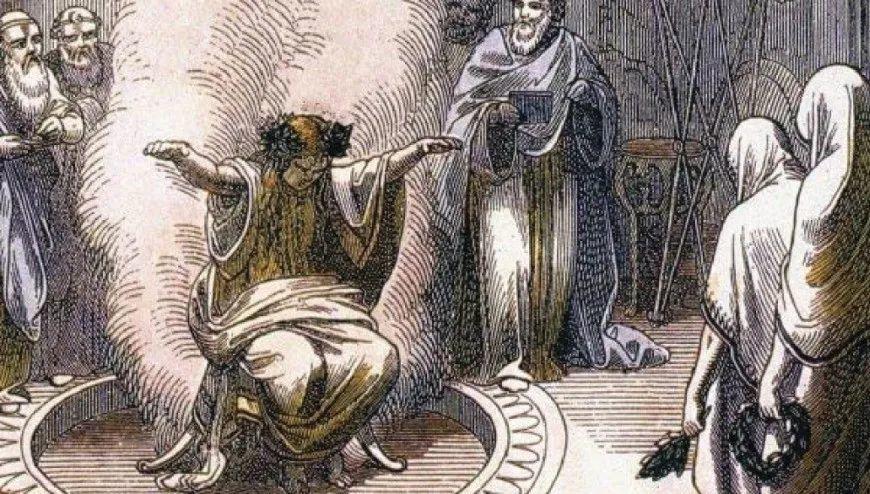

前智者派中人类早期神秘主义溯源

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 28955次

作者 / Eremita编辑 / XWN排版 / Fuan,fei现代西方普遍将西方神秘学的早期起源指向古希腊晚期的希腊化文化:一方面是希腊本土的宗教传统,埃及宗教与本土宗教的融合,另一方面则是基督教的诺斯替主义。但神秘学出现之前便有了神秘主义,或者说在一种被定义为「被拒的知识」的学说出现之前作为神秘主义的主要组成部分theoccult(隐秘知识)就已经出现。这与人类早期认识世界的方式有关,同时与人类认识世界的方式、结果和感受进行交流的方式有关。因此有关前智者派的哲学文本是最好的研究材料。一方面,当时人类认识自然的感受是基于「涌现性」得到的「惊奇感」,也就是enchant(附魔)——通过想象力让事物具有令人惊奇的神秘性。这种

道德责任与决定论 -- 直觉认为可自由进行选择和行动,是真的吗

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 37469次

道德责任问题的缘起一般来说,我们在直觉中都认为自己可以自由地进行选择和行动。比如我们看起来每天都在自由地选择吃饭、睡觉、工作和休闲。但是这些选择真的是自由的吗,亦或者「自由意志」只是一个幻觉?想象这样一个世界,个体一切的行为都被因果(CausalChain)所决定着。人类的每一个行为都不取决于其自由意志,而仅仅是之前原因的结果。在这个世界中,人类如何能对自身的行为负有道德责任?在传统观点的碰撞中,自由意志主义(Libertarianism)和强决定论(HardDeterminism)成为了两种针对道德责任问题的重要观点。它们都认为决定论和道德责任是不相容的:如果决定论成立,行动者就没有道德责任。虽然两者对于决定论是否成立的结论迥然不同,但是它们都认为证明道德责任的核心在于证明

99公益日:每一笔捐款都能让孩子免于性别欺凌,哪怕是1元钱

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 深国交哲学社 | 评论 : 0 | 浏览 : 22066次

让孩子免于性别欺凌校园欺凌的萌芽,正是源于教师早期的无意识、逃避,甚至是纵容,才得以“长大"。教师的意识、教学和身体力行,很大程度上决定了校园文化。不是学生有问题,而是学生有需求!教师是营造安全校园、应对欺凌的关键。所以,我们希望:O更多教师具备性别平等多元、预防欺凌的意识;O更多教师投入到预防校园欺凌、性别教育的行动中;O更多学生都能尊重人的多元和差异;O营造安全友善、包容多元的校园环境;O更多孩子感到安全和被理解,防止一切校园性别暴力!感谢参与99公益日的爱心人士,有你们的参与,更多的孩子将免于性别欺凌,世界将充满更多的爱,感恩大家!!!扫描以下二维码能立即保护孩子们的心灵扫描以下二维码能立即保护孩子们的心灵扫描以下二维码能立即保护孩子们的心灵

search zhannei

最近发表

-

- The Economist-2026.02.07《经济学人》杂志电子版(英文)

- 2026年,留学生一定要走进能滋养自己的能量圈子

- The New Yorker|2026.02.02《纽约客》电子杂志英文版

- 剑桥2026年创记录式地狂录中国牛娃!深国交第一!领科第二!

- The Economist-2026.01.31《经济学人》杂志电子版(英文)

- 特朗普上台后一大批中产家庭涌入英国 517封牛剑创历史新高

- 2026年剑桥大学预录取中国学子斩获294枚,TOP20高中又洗牌了

- 剑桥录取继续登顶,深国交牛剑总数2026年排行中国第一

- The New Yorker|2026.01.26《纽约客》电子杂志英文版

- 国际生占比最高的美国大学?Top3出人意料...

标签列表

-

- 深国交 (956)

- 考试 (99)

- 深国交优秀学生 (98)

- 数据 (987)

- 国际学校 (178)

- 国际化教育理念 (364)

- 备考国交 (244)

- 学在国交 (609)

- 留学 (888)

- 英国大学 (208)

- 剑桥大学 (240)

- 牛津大学 (303)

- 深圳国际交流学院 (749)

- 英国留学 (563)

- 就业 (97)

- 费用 (250)

- 排名 (170)

- 深国交商务实践社 (95)

- Winnie (180)

- 英文原版杂志 (719)

- 经济学人电子版 (291)

- The Economist (289)

- 哲学 (170)

- The New Yorker(纽约客) (94)

- TheNewYorker(纽约客) (153)

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley